「中耳炎」とは、風邪をひいて鼻水が出た時に、風邪の原因になる細菌や、ウイルスが含まれた鼻水が耳の方に流れて、耳の奥の鼓膜周辺にある中耳や、その周辺に炎症が起きます。

子どもの耳管(耳と鼻をつなぐ管)は、大人に比べて太く短いため、鼻や喉の細菌やウイルスが中耳腔に入りやすいため、中耳炎になりやすいです。

特に、好発年齢は生後6か月から2歳頃とされており、7歳頃までに60~70%の子は一度はかかると言われていますので、中耳炎についての情報や、対処法なども知っておくと、いざという時に安心です。

今回は「こどもの中耳炎について」詳しく解説しておりますので、ぜひご参考にして頂ければ幸いです。

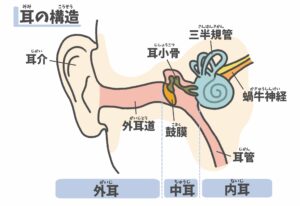

【耳の構造】

まずは、耳の構造について解説していきます!

耳の多くには鼓膜があり、外側が外耳、内側が中耳、内耳となっております。

耳管は、鼻に繋がっており普段は閉じていますが、物を飲み込んだり、咳やくしゃみをすると開き、鼻から耳に空気が入る構造となっています。

【急性中耳炎】

「急性中耳炎」とは、風邪などの感染症で炎症が起きると、細菌やウイルスを含んだ黄色く汚い鼻水が鼻に溜まり、咳やくしゃみなどによって、鼻水が耳管を通って耳に入り中耳で炎症を起こしたり、鼓膜が赤く腫れたりするなどの症状が現れ、膿が溜まります。

■急性中耳炎の症状

□発熱

□耳が痛い

□耳垂れ

□鼻水がドロドロ

□耳がつまっている感じがする

□耳が聞こえにくい

<赤ちゃんの場合>

□急に泣きだす

□耳をよく触る

□首を振る

□むずかる

■急性中耳炎の治療法

<軽症の場合>

・内服薬(抗菌薬)を使わずに、自然に治癒するか様子を見る場合が多いです。

<中等症の場合>

・抗菌薬を内服し、症状が改善するか経過観察します。

・中途半端に薬をやめると急性中耳炎が長引き、滲出性中耳炎に移行したり慢性化する原因となるため、指定された期間は薬をしっかり飲むことを徹底する。

<重症の場合>

・膿が溜まる程ひどい重症の場合は「鼓膜切開」を行うことがあります。

・「鼓膜切開」とは、ごく細いメスで小さな穴を開けて、溜まった膿を外に出す治療となります。膿が排出されると痛みがなくなり熱が下がります。

・切開した鼓膜は炎症が治まれば再生しますのでご安心ください。

・耳の痛みで眠れない時は、鎮痛薬(カロナール)を使用します。

■急性中耳炎の予防

風邪をひいて鼻水が出たら、しっかり鼻水を外に出すことが大事です。

鼻がかめないうちは、こまめに吸引し鼻がかめるようになってからは、こまめに鼻をかむように心がけましょう。

【滲出性中耳炎】

「滲出性中耳炎」とは、鼻炎が長く続いてたり、急性中耳炎が治りきっていなかったりすることが原因で起こります。

鼻炎が長く続いたり鼻をすする癖があると、鼻と耳をつなぐ管が詰まってしまい、鼓膜の奥にある場所に水が溜まった鼓膜が引っ込んだ状態になります。

「滲出性中耳炎」は、痛みや発熱がないため、気づきにくい所が特徴です。

そのまま放置していると、難聴になったり言葉が出にくくなったりするなど、将来的に影響が出る可能性もございますので、早めにご受診ください。

■滲出性中耳炎の症状

□痛みや発熱はない

□後ろから呼んでも振り向かない

□テレビの音を大きくしたがる

■滲出性中耳炎の治療法

鼻炎の治療や鼻水の吸引をしながら、水を抜けるのを待つ治療がメインとなります。

程度によっては、チューブを入れたり、経過をみたりします。通院が長くなることが多いですが、通院をやめずにしっかり治すことが大事です。

※「滲出性中耳炎」は、痛みや発熱がないため気づきにくい所が特徴です。

放置していると、難聴になったり言葉が出にくくなったりするなど、将来的にも影響が出る可能性もございますので、しっかり治療しましょう。

【おうちケアのポイント】

■ポイント

◇鼻水を溜めない(吸引、鼻かみ)

鼻水が溜まると中耳炎が悪化したり長引くことが多いため、鼻水を溜めないようにしましょう!

◇痛みがある場合は冷やす

氷水を入れたビニール袋や、ハンカチなどを巻いた保冷剤などで耳のあたりを冷やす!

◇痛みが強い時は痛み止めを使う

痛みで泣き出して止まらない、寝られない時などは解熱鎮痛剤を使用する!

■鼻水吸引のコツ

①:動かないように固定する。

頭と腕を大人の足の間に挟んで固定する。頭と手をしっかり固定できるなら抱っこでもOK!

②:鼻の穴にノズルを入れたら出来るだけ垂直にする。

③:ノズルを少しずつ上下に動かす。

④:動かしながら吸いやすいポイントを探す。

⑤:あまり吸えない時は無理をしない。

■鼻をかむ練習について

2歳頃になったら、自分で鼻をかむ練習をしていきましょう。

勢いが強すぎると耳が痛くなるため、優しく「ふーん」とするのがポイントです!

最初は、パパやママが一緒にやってお手本を見せてあげると良いですよ。

【鼻をかむ練習法】

●ティッシュを顔の前に置き、口から息を吸って、鼻息でティッシュを揺らします。

●机の上に丸めたティッシュを置き、片方の鼻で押さえて、鼻息だけでティッシュを飛ばします。

【耳鼻科?小児科?どっちに行くべき?】

耳鼻科か小児科、どちらでないとダメというものではなく、子どもが小さいうちは小児科と耳鼻科を連携していくことが大切です。小児科と耳鼻科ともに、かかりつけ医を見つけておくと、万が一何かが起こった時にも対処がしやすくなりますよ。

<小児科とは>

小児科では、子どもに関する病気や様々な症状の専門家なので、体全体を診ます。

耳・鼻・喉だけでなく、呼吸の音も確認しながら風邪以外の原因も探ります。

<耳鼻科とは>

耳鼻科では、耳、鼻、喉、気管の専門家であり、耳や鼻の奥まで見えるカメラも常備しています。

耳垢で耳の奥が見えない時も、耳垢の掃除をした上で対応致します。

繰り返す中耳炎や重症な中耳炎、副鼻腔炎などの専門的治療も可能となります。

【ポイント】

小児科でも耳鼻科でも症状を診て、原因を診断することはできます。

違いは、小児科は全体を診て、耳鼻科が鼻、耳、喉を中心に診るという事です。

中耳炎と、はっきり分かっている時は耳鼻科へ。決められない時は、子どもの全体を診る小児科に行きご相談ください。

また、両方に通う場合は、必ずどちらにも他の病院に通っていることを伝え、処方されている薬なども重複しないようにしましょう。

【まとめ】

今回は『子どもの中耳炎』について、お話しさせて頂きました。

「中耳炎」には、痛みや発熱がなく気づきにくいものもありますので、子どもの様子をしっかり観察することもとても大切になります!

また、中耳炎は、多くの子どもが発症する病気でもありますので、今回の記事を是非ご参考頂ければ幸いです。

加古郡播磨町にある「病児保育室 ひなたぼっこ」では、子どもの急な体調不良や発熱によって、保育園に預ける事ができず仕事も休むこともできずお困りの方が、体調不良のお子さまを安心して預けていただける病児保育施設です。

当施設では、播磨町・稲美町だけでなく、加古川・明石・神戸にお住いの方にも多くご利用頂いております。

是非、お気軽にご利用ください。

【病児保育室 ひなたぼっこ】

●住所:〒675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添1655-1 2階

●アクセス:JR土山駅より徒歩3分

●駐車場:完備

●電話番号:078-939-6022